北海由此得名

元王朝建立后,在行政区域设置中,行省成为一级行政机构。行省下设有道,道下有路。初时全国分十二道。其中,湖广行省分设江南湖北道(治武昌路,今湖北武汉市武昌)、岭北湖南道(治天临路,今湖南长沙市)、岭南广西道(治静江路,今广西桂林市)、海北海南道(治雷州路,今广东海康)四道。至正二十七年(1267)改属广西等处行中书省。

元成宗大德年间(1297—1307年)全国定为二十二道。道,设有宣慰司、肃政廉访司,是中书省、行省的行政派出机构。

宣慰司是介于省与州之间的一种偏重于军事的监司机构,一般掌管军民之事。它是中央机构,一般设置在离省会较远的地方。宣慰司长官称“宣慰使”,是负有承上启下的一个地方区划的军政最高长官。在《元史》记载中:宣慰司,掌军民之务,分道以总郡县,行省有政令则布于下,郡县有请则为达于省。”宣慰司置宣慰使3员(从二品),宣慰司同知1员(从三品),肃政廉访司掌监察百官,原为提刑接察司,纠察地方吏治、政治得失,所巡视地区称道。元至元二十八年(1291年)改称肃政廉访司。

海北海南道,治雷州路,领雷州、化州、高州、廉州路和南宁、万安、吉阳三军以及乾宁安抚司,相当于今广东湛江地区大部、海南岛和广西北海、钦州、防城和南宁市一部。再具体的划分就是:海北是指雷州路、化州路、高州路、廉州路;海南是指琼州路(海南岛)。

因海北海南道的设置,诞生了两个新地名:琼州因此海南道之属而后世称海南。“北海”则因处于海北之属,海南之北,取其海北海南之中而后世称北海。

海北雄藩都会

明王朝建立之初,洪武二年三月以海北海南道属广西行中书省,四月。改广东道为广东等处行中书省。六月以海南海北道所领并属。

明代的廉州,洪武元年为府,七年十一月降为州。九年四月属雷州府。十四年五月复为府。领州一,县二。当时廉州府的行政辖区据《明史·地理志》的记载如下:“合浦倚。洪武七年十一月省,十四年五月复置。东有大廉山,州以此名。东南滨海,亦曰珠母海,以海中有珠池也。又城北有廉江,亦曰合浦江,自广西容县流入,迳州,江口分为五,西南注於海。

又北有石康县,成化八年省。东有永安守御千户所,洪武二十七年置。东南有珠场、东北有永平二巡检司。又北有高仰巡检司,治马栏墟,后迁於县西南。

钦州(元钦州路,属海北海南道。)洪武二年为府。七年十一月降为州,以州治安远县省入。九年四月降为县,来属。十四年五月复为州。(西南滨海,中有乌雷山,入安南之要道也。又有分茅岭,亦与安南分界。龙门江在城东,又东有钦江,俱入於海。南有淞海、西南有长墩、西北有管界三巡检司。又西有如昔、又有佛淘二巡检司,与交址接界,宣德二年入於安南,嘉靖二十一年复。又西南有千金镇。)东距府百四十里。领县一:灵山(州北。元属钦州。洪武九年四月属廉州。十四年五月仍属钦州。北有洪崖山,洪崖江出焉,经县东,与罗阳山水合,为南岸江,南流为钦江。又南有林墟、西有西乡二巡检司。)”廉州因其重要的地理区位优势及经济发展的领先地位,而被称作“海北雄藩”的“东南一大都会”。而“海北雄藩”之称,则在于廉州府在抗倭中所处的军事要塞作用及发挥的重要的战略地位。

南国抗倭前沿

关于明代的抗倭形势及廉州府在抗倭中所处的重要的战略地位,明代顾祖禹的《读史方舆纪要》是这样记载的:廉、钦及高、雷二郡,与粤西皆犬牙相错,肘腋之防,不惟一族,不特为交趾障蔽也。利害之机,安危之系,有近而不察,忽不及防者。特筹粤东,而仅斤斤于番舶之恣扰,矿冶之奸顽抑末矣。

洪武、永乐间,倭夷入犯广东,屡为所扰。嘉靖中,倭寇闽、浙,滋蔓亦及于广东。议者谓广东海防,当分三路。三路者,左为惠、潮,右为高、雷、廉,而广州为中。

至于廉州之境,尤为全广重轻,故兵符特札于灵山,达堡增屯于卫北。海寇之警,峒獠之扰,外夷之侵,有兼忧焉。永乐七年,倭尝陷廉州矣。而琼州,又廉之外户也。五指腹心,尽为黎据,所设城邑,类皆滨海备倭之制。

倭寇纵横,东南糜烂,方中之势,浸以昃矣”从顾祖禹的这段记述的“倭寇纵横,东南糜烂”中可知,当时倭寇入侵形势的严峻。而廉州府作为抗倭的右路,与粤西皆犬牙相错,肘腋之防”,廉州之境,尤为全广重轻。”固则是“海北雄藩”,失则门户无守。朝廷对此当然是不会掉以轻心的。1394年(洪武二十七年),为了防御倭寇入侵,朱元璋就下旨廉州府就开始着手加强沿海防御设施的建设,除了调动军队集结在西场至山口一带沿海加强巡查之外,还将设在石康的永安千户防御所迁至山口海岸乡,并建永安城堡(山口永安因此而名),以作军事要塞。同时,令廉州府疏浚南流江,以利于加强勾通内陆漕运网络与海防的联系。这是廉州府历史上最大的一次水利工程,当然,这次疏浚南流江是带着明显的军事目的。因此合浦海丝路也突出了海防的功能,此后这种海防的功能一直伸延至清代,形成了以海丝路始发港乾江港为重要军事基地的海防体系,乾体军港也在明清之交盛极一时。

倭寇也深知廉州府重要的军事地位,不断的对廉州发起攻击骚扰1349年(元惠宗至正九年),倭寇侵廉州,同知罗仕显战死。

1410年(明永乐八年)十二月倭寇攻陷廉州城,烧杀抢掠,教授(学官名)王翰惨遭杀害。

1560年(明世宗嘉靖三十九年),倭寇劫廉州仓库,放火烧毁了廉州府衙门后院。

1561年(明世宗嘉靖四十年)3月,倭寇侵入总江口大石屯,被廉州军民击退。

1565年(明世宗嘉靖四十四年)冬,倭寇侵入廉州,12月,副总兵张元勋追至白沙香草江大破之。

1566年(明世宗嘉靖四十五年)二月,海贼纠残倭犯东南沿海,被戚继光击溃,乘小舟奔交趾,会遗孽曾一本复啸聚海上,犯廉、琼、雷诸郡,参将汤克宽率水师出乾体港追贼至交趾。

1576年(万历四年)十一月,倭寇进攻永安城、抢掠海川营、新寮闸,守御的狼目韦真(地方农军头目)被杀。

廉州是抗击倭寇的最前线,倭寇屡次沿铁山港湾乘潮而上,到闸口等沿海乡村掠抢。除了朝廷官府的防御之外,民间也组织义军进行抗击,战况常见惨烈之状。最惨烈的一次,倭寇又来攻掠闸口老圩,时闸口圩街设置于码头边,倭寇围攻闸口圩街时受到民间义军的顽强抵抗,经过了反复的激战之后,倭寇凭借武器的优势攻进了圩街之后,把闸口老圩焚为灰烬。经此一役之后,闸口老圩已片瓦无存,村民只好另觅地址重建圩街,这就是今之闸口镇驻地。百姓深受倭寇之害由此可见。

琼廉互为屏障

倭寇之患起于元朝末年,当时倭寇便经常侵掠我国沿海地方。明朝建立后,更是经常侵入沿海为祸。明初,朱元璋建都于南京,东南沿海是明政府的主要财源之地。倭寇的入侵严重威胁到明王朝政治中心与经济中心的安全,这使得明政府绝对不能坐视,于是明王朝采取了一系列的备倭抗倭的措施。其中一个重要的措施就是采取建立卫所、设置战船等措施,加强海防以备倭寇。据《筹海图编》的记载,洪武时期,明代在沿海地方及长江两岸共建有54卫、99所、353巡检司、997烽堠,军队总数达40万左右,舰船1000余艘。在《明史》、《明实录》等史籍记载中的为抗击倭寇而设的将领有备倭总兵官、总督备倭、参将、把总、巡视海道侍郎、巡视海道都御史、巡视海道按察副使、巡抚、总督、海防同知、海防佥事等。为了有效地组织沿海卫所军队进行防海备倭斗争,明政府在东南各省共设有山东、扬州、金山、浙江、福建、广东等6个总督备倭都司,同时各省专置按察副使一员,负责巡视、监察海道,称为“海道副使”。

嘉靖以后,海防设施年久失修,卫所军素质低下,数量不到原额的一半,世袭军官大多为纨绔子弟,根本不能领兵作战。海防的败坏给了倭寇可乘之机。倭寇还与我国沿海的奸商、土豪、海盗勾结狼狈为奸,在沿海一些岛屿建立基地,由内奸引领深入内地攻州陷县,烧杀奸掠,无恶不作,成为我国东南沿海人民最大的祸害。正如顾祖禹在《读史方舆纪要》所说的“倭寇纵横,东南糜烂。”朝廷为了加强海防,提高与海盗的战斗力,采取了强化备战措施,譬如:要求各千户所有备倭战船加强海上巡捕,并于各重要港口。

嘉靖十九年(1540年),明朝政府在崖州、万州增设参将一员。前期倭寇多以侵扰海南岛的北部为主,在明朝两百多年的时间内,犯琼倭寇活动见于《琼州府志》记录的有17次之多。这些倭寇还途径琼州海峡侵入广东钦州、廉州一带。是年,根据提督两广都御史蔡经奏“请添设参将一员,驻扎崖、陵,分守琼州地方,及兼管琼、雷、廉州海洋备倭”,当即被朝廷批准。此后,琼崖设参将,首尾兼顾,岁防各半”。以上措施对加强海上防卫,震慑和抗击海盗是起到一定作用的。

隆庆五年(1571年)三月,史料记载“倭二十五人自廉州夺船渡海,登临高突至海口所,据四门大掠,后由文昌下场窃船遁”。

隆庆六年(1572年)二月琼州地方倭贼攻陷乐会、文昌二县。三月漳寇庄酉又引倭三百自廉州渡海入澄迈。

万历元年(1573年)倭自海北夺船夜泊新浦”,为明朝军队所捕获。

抗倭体系强大

从以上的记述中可知,自明一代,廉州不但是中国内陆抗倭的门户,也是海路抗倭的重要屏障。

特别是对海南岛的抗倭有着重要后方联防支持作用。廉州府“海北雄藩”的地位和作用,就是在这样的历史背景下凸显出来的。朝廷因此加大了在廉州府的备倭抗倭设施的建设。于是明代廉州府的海防建设达到了前所未有的规模,形成了以廉州府城为依托,以涠洲岛为触角,以永安城为中心的三个防御千户所,以乾江港为中心的三大港口,以冠头岭为屏障的抗倭防御体系。

据明崇祯十年(1637年)版的《廉州府志·经武志》中记载,洪武三年(1370年),廉州就设置了廉州卫。建立卫所是明王朝备倭抗倭中一个重要的措施。军队组织有卫、所两级。一府设所,几府设卫。卫设指挥使,统兵士五千六百人。卫下有千户所(一千士兵),千户所下设百户所(一百士兵)。各府县卫所归各指挥使司都指挥使管辖,各都指挥使又归中央五军都督府管辖。

洪武三年廉州设卫所,按次建制,拥有的兵力应是五千六百人。

明代廉州府卫所下辖的防御千户所有:廉州防御千户所,址在廉州府城东。

石康防御千户所,址在合浦石康安仁里,后迁至合浦山口海岸乡,即今永安。

永安防御千户所,址在合浦山口海岸乡,即今永安。

白龙防御千户所,址在今北海营盘白龙。

涠洲防御千户所,址在今北海涠洲岛,后并入合浦永安。

钦州防御千户所,址在今钦州市区东。

灵山防御千户所,址在今灵山县城东。

这些防御千户所建有高大的城堡作为公署和防卫之用。城堡的建筑布局为:周围四百六十一丈,城墙阔一丈五尺,护城河五百丈。城堡上还建有一丈八尺高的门楼,城内则建有官邸和各种生活、贸易的设施。卫所和千户所各门都配有当时最先进的军器,计有:廉州卫所配备的:大将军铜铳二个,大小碗口铜铳七个,长颈铜铳一个,短颈铜铳六个,长飞枪铜铳一个,小飞枪铜铳一个,长生铁飞枪铜铳二个,短生铁飞枪铜铳五十八个,长竹节铜铳二个,短竹节铜铳五个。此外还配有火箭等各种常规兵器。

千户所四门配备的:百子铳二个,透甲枪八支,乌铳十八口及火箭等常规并器几十件。

铳是明朝对新式火绳枪的称呼。明朝嘉靖元年(1521年),明军在广东新会西草湾之战中,从缴获的2艘葡萄牙舰船中得到西洋火绳枪。1548年,又在缴捕侵扰我国沿海双屿的倭寇时,缴获了日本的火绳枪(铁炮)。明王朝的兵仗局,很重视仿制火绳枪,制成了鸟铳。当时的鸟铳铳管用精铁制作,此种精铁要用10斤粗铁才能炼出1斤,只有用这样的精铁制成的铳管,才能坚固耐用,射击时不会炸裂。制作时通常先用精铁卷成一大一小的两根铁管,以大包小,使两者紧密贴实,然后用钢钻钻成内壁光滑平直的铳管。钻铳工艺很精密,每人每天只能钻进1寸左右,大致一个月才能钻成一支。

据《大明会典·火器》记载,兵仗局在嘉靖三十七年(1558年)仿制了第一批鸟铳1万支,装备明军使用。从廉州卫所和千户所四门配备的铳的规格种类来看,当时的军火武器是具有先进水平的。

为了保证战时的武器供应,还设置了军器局,负责制造各门所需的军器廉州府还设置了廉州守备,永安守备,灵山守备,钦州守备,曾一度设涠洲守备。守备明镇守边防的军官,总兵下亦设守备,驻守城哨。位次于游击将军,因事增置,统兵戍守,秩正五品,是重要的抗倭将官,由此可见朝廷对廉州府抗倭布局的重视。

此外,还设有大量沿海营寨和沿海墩台。如珠场墩、高德墩、白龙墩、武刀墩、龙潭墩、白虎墩、崩沙墩、那隆墩、鲎港墩、珊瑚墩等,都成为后世沿海存名或地名。而乌兔寨、英罗寨、萧村寨、井村寨、对达寨、凌禄寨、丰城寨、黄泥寨、川江寨、陇村寨、调阜寨、珠场寨、白沙寨、武刀寨、龙潭寨、古里寨、西场寨、木寨则被称为著名的抗倭十八寨,共有水陆官兵3684名。

涠洲冠岭互守

当时,冠头岭和涠洲岛重要的抗倭地位和作用也非常凸显。

《廉州府志》中的“备倭”篇记:万历二十八年(1600年),涠洲游击移永安,巡道张经国以距离廉州府城太远,难以呼应之故,提出移驻冠头岭,理由是“冠头岭俯看六池(珠池,合浦古有七大珠池,除乐民池在雷州,其余六池均在廉州),为廉州门 户。”虽然张经国的提议不为朝廷采用,但冠头岭的地位与作用,在明代是日益引起关注的了。朝廷不采用张经国的提议,其中原因之一,就是冠头岭下已经设了一个武刀墩。这个武刀墩的“墩”,就是报警台。而且在明代的海防寨营的设置上,冠头岭下设有古里寨。寨是驻兵的营垒。由此可见,冠头岭在明代的“备倭”中是有作为的。

嘉靖二十八年(1549年),倭寇与安南海寇勾结猛攻廉州城,备倭都指挥俞大猷奉命迅速率部赶到了廉州。他鉴于明军水师未到,兵力不足,难以歼敌,就派遣几个骑兵前往劝降,并宣称明朝大军即刻开到。敌人不知真情,果然解围而去。不久,明军水师赶到,在冠头岭伏击敌人获胜。

明代,随着抗击倭寇和防御海盗的需要,涠洲岛地位的重要性也就日益突显,史料的记述也渐见增多,外界对涠洲的了解和认识也就更加全面了。

明崇祯十年本《廉州府志》卷六“备倭”篇中记:“涠洲在珠母海中,当冠头岭之南约二百里,每天将阴雨,辄望见之,晴霁则否。周围七十里,昔为寇穴,万历六年,移雷州民耕住其地。万历十八年,设游击一员镇之。二十八年移于永安。”“涠洲六营:涠洲左部大小兵船十二艘,灰斗船五艘,东船二艘,艚船二艘,哨船一艘,乌船一艘。涠洲右部大小兵船十一艘,灰斗船四艘,福船一艘,艚船四艘,哨船二艘。牙山营大小兵船十七艘,灰斗船六艘,艚船六艘,哨船二艘,乌船一艘,东船六艘,八桨船一艘。”《明史》中还记:万历三十五年(1607年)十二月,安南海寇翁富等人率领700余人从龙门港登岸袭击钦州。百户吕朝炯越城逃走,学正李嘉谕被杀。次日,翁富等复在城中大肆掳掠,杀百姓200余人,并焚烧东门城楼及城外房屋。次年正月,复入寇龙门,涠洲中军守备祝国泰率兵抵御,官兵全部阵亡。”除此之外,廉州府专备战舰一艘,府城近郊的乾体港布防有大小兵船十一艘,牙山营布防有大小兵船十七艘,钦州布防有兵船二艘,防城布防有大小兵八艘,龙门港布防有大小兵船十六艘。

廉州府辖的各兵种船将近八十艘。廉州府海巡区域东起虎门西,南至海南、西至白龙尾(今越南清化外海)。

抗倭保土安民

成化年间设置了廉州守备。任命了都指挥。弘治年间又任命了永安守备指挥,到万历年间,又再增设涠洲游击,后移至永安城,下辖各部水师有:涠洲陆营,涠洲左部,涠洲右部,乾体哨、牙山营、钦州游奕哨、防城营、龙门案,官兵员额3684名。

加上陆军在内,此时廉州府有各种战船34艘,海陆总兵员7649人。至此合浦海丝路沿线形成了强大海防防御体系。

合浦海丝路海防体系的建立,有力地抵御了倭寇的入侵,也为廉州府及周边提供了安全的环境。据史料记述,明代在廉州府发生过多次倭寇入侵战事。永乐八年(1410年),倭寇进攻廉州府,因城防坚固,久攻不下,至廉州府疏散了城中军民人等,才攻入空城,倭寇老羞成怒,竟然将留守在中的教授(明代府学负责人,九品官秩)王翰杀害。

嘉靖四十四年起至隆庆二年(1565—1568年)四年间,朝廷以廉州府为军事基地,调集广东、福建的水师、派出广东总督、福建巡抚、廉州都指挥,参将等率各部实行海陆合力会剿,把倭寇海盗赶到交趾海面围歼,自此以后,倭寇不敢偷窥廉州府沿海,不再轻举妄动。

万历四年(1576年),倭寇进攻永安,永安指挥张本固率领水师奋起抗击,倭寇不战而退,转攻山口及闸口带,又被各处水师会兵围攻,倭寇只好落荒而逃。广东副总兵张元勋闻讯率兵进剿,将倭寇赶至白沙香草江,此役入侵倭寇几乎全军覆没。倭寇屡经战败之后,知道采取强攻的方式是无法进入廉州城的,于是就采取了更为卑劣的行径,与海盗勾结在一起,对廉州府沿海实施偷袭侵犯。即便如此,倭寇与海盗勾结在一起,也无法突破廉州府强大的海防体系。于是,倭寇又与越南海盗串通,在沿海一带抢掠越货,屡次伺机进犯廉州城。为了彻底打击倭寇、海盗的鼠摸狗盗滋扰,在守军副将张元勋率领抗击下,倭寇逃窜到香草江(今白沙乡境内),受到歼灭性的打击。至此,经历百多年的外夷海患才算平定。

廉州古城固若金汤

在备倭抗倭中,廉州古城、永安守御千户所城堡、白龙守御千户所城堡起了重要的作用。

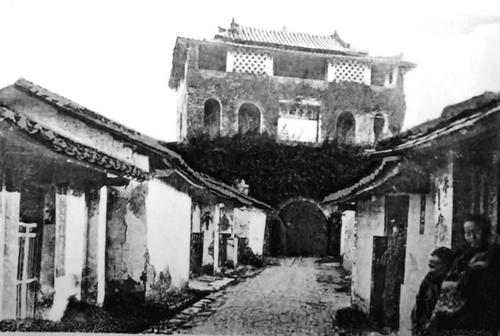

廉州古城“周迎千丈有奇,环以二濠,丽淮四峙,串楼千间,畜众容民,崇民宣武”(明·廉州教谕巫铎《廉郡修城记》)。从古人描述的廉州古城中可知,当年廉州城的雄伟壮奇。

廉州古城得成规模,是在明朝宣德年间,指挥使(正三品官秩)孙全福为抗击倭寇防务之需,将宋代土城改为砖石建筑,并设了三个处城门,东称朝天门,址在今中山东路口与奎文路口交接处一带,后改名为朝阳门。西门称金肃门,址在今西华路口与中山西路两口交接处一带。南称定海门,在今还珠宾馆北侧原定海桥北一带。城门之间由高达3丈2尺的城墙连接在一起,还有总长1050丈,宽2丈5尺,深6尺7寸的护城河作为护卫,各城门均建有桥梁。西门桥即今惠爱桥原叫金肃桥,属木桥建于明正德年间(公元1510年前后),南门桥叫定海桥属木桥,建于清中期,东门桥叫老人桥,是通往东较场的主要通道,属石桥,建于清早期。北门为后来增设在今城基西路尾。此外,南门又有大南门,小南门之分,小南门在宋土城的南门位置,约孔庙一带。

城门上都建有月楼、敌楼和谯楼,分别作为了望敌情,观察城内动静及报警报时之用。如朝天门的钟鼓楼就有报时(打更击鼓)的功能。为了便于联络方便,门楼上又设有小楼、串楼、窝铺、墩台、望墩等设施,如遇敌情就能相互接应。以四个城门为连接点,古城位置则在今南起解放路,西接西华路,北连城基西路,东至城基东路,面积约0.6平方公里。

廉州古城墙自宋元祐年间建成以来,经过历代的维修扩建,城墙周长已达2500米,高达11米,墙体厚约5米,护城河周长3200米,宽9米。

廉州古时有民谣云:不怕廉州人,最怕廉州城”。这是指廉州古城易守难攻。

永安守御千户所城堡永安古城位于山口镇东九公里处,建于明朝洪武二十九年(公元1394年)是为了防御倭寇从海上侵边犯境而设置的千户守御所。

明朝的千户守御所是一种军事单位,定员兵弁一千二十名,千户是千户守御所长官,属正五品官秩,用现在的职务级别去套,应该是师级单位或军分区司令吧。在永安设立如此级别的军事单位,由此可见永安古城的重要性。

永安古城周长四百十一丈长,高一丈八尺,宽一丈五尺,古城四周挖有壕沟,全长五百丈。取名永安,象征着永保平安之意。如前所说,永安千户守御所是一个军事建制单位,会随边境防务而异地设置。元朝时,永安守御所是在石康县安仁里,明初倭寇边患纷扰,朝廷为了扩大边防腹地,把永安千户守御所从石康县安仁里迁至山口海岸图乡建筑军事要塞,即永安城堡,后来便用永安作为城堡之名,山口海岸图乡也就成了永安乡。此名也就因此一直沿用至今。这是鲜为人知的一段轶事。

永安古城建成的六十五年后,即明成化五年(公元1469年),海北佥事林锦对古城进行了重修扩建,城内有了正厅、吏月目(负责掌管文书、缉捕、刑狱及言署内部事务的九品官员办公的地方)、左右厢房、重门、鼓楼。还建有文庙、武庙、城隍庙。著名的大士阁也是在这个时期里建成的。在当时,永安城俨然是一座社会功能齐全的城池了。

嘉靖十九年(公元1540年),指挥使耿—诗重修永安城。明代指挥使的官职秩正三品,相当于部长级高官,如此大官亲自来驻防,重修永安城,该城地理位置显赫可知。此后永安还成为廉访同知(正五品)官衙、合浦县丞(相当于副知县)官府,水师右营协同守备(相当于旅长一级军事单位)官署。永安古城作为一座军事基地,边防要塞,一时极尽威严雄壮。

白龙守御千户所城堡

白龙城是为防备倭寇所设。明朝天顺四年,朝廷开始设置白龙城。正统(1436—1449)初年起,明朝在廉州专门设内宦监守珠池,除了派太监镇守白龙城之外,还有“永安珠池公馆为内使设,嘉靖十年裁革”。可见,白龙城的设置,先是在明初为防备倭寇而建、后为太监驻守。

白龙城原来“周三百三十丈有奇,高一丈八尺,东、西、南二门并城楼。明洪武初创建。内有采珠太监公馆、珠场司巡检及盐场大使衙门。”根据现代考古发掘,白龙城址平面呈长方形,坐北向南,南北长321米,东西宽233米,面积约75000平方米。城内官署已无遗址,城墙在抗日战争和1958年曾遭到两次拆毁,现仅存有南门城垣和东南段残高2.6米的土夯城墙心。城墙基宽7.6米,以大石为基脚,青砖砌壁,墙心一层黄土一层珍珠贝壳层叠夯筑。

现在城址之外遍野是当年采珠剖蚌遗留的古代珠贝堆积层,厚达3米多。西南海滩上,遗存有明代的《黄爷去思碑》及一只残缺的驮碑石龟,这是当年监采太监亡故后就地安葬的墓碑,史载“千岁坟在白龙城内,明太监某采珠殁葬于此”。另外,在此地还有《李爷德政碑》及宣德年间(1426—1435)天妃庙记》石碑各一方,现已在原地建碑亭集中保护。

明代海上丝路合浦始发港海防功能的强化,是合浦海上丝路始发港的地位在国际交往中的重要作用日益突显的同时,也引起了殖民地主义者和列强的窥视,这是海丝路日趋国际化的反映,此间:特别是郑和七下西洋的影响,海丝路的对外贸易商品也空前扩展,合浦拥有联通内陆漕运的优势,也有众多与江河连相通的港口,因此,在商贸、军事中的作用也越来越重要,军事作为社会安全的保障条件,商贸必须让位于军事,这就是海上丝路合浦始发港在明代成为海防抗倭重要军事基地的重要原因。